Тема 6.7. Раздел 6 "Основы экологии". Тема урока "Экологические факторы".

план-конспект урока

Экологи́ческие фа́кторы — свойства среды обитания, определяющие условия метаболизма организма и биогеоценоза (экосистемы) в целом. Например, наличие углекислого газа, доступ кислорода, влажность и рыхлость почвы и другое. Индифферентные элементы среды, например инертные газы являются экологическими факторами, но их роль крайне ограничена. Практически все экологические факторы отличаются значительной изменчивостью во времени и пространстве.

ссылка на видео - https://youtu.be/2fMegVWC5NE

Скачать:

Предварительный просмотр:

Среды обитания. Экологические факторы

Экология — наука, изучающая взаимоотношения организмов между собой и со средой обитания. Она рассматривает особенности развития, размножения и выживания особей, структуру и динамику популяций и сообществ в зависимости от окружающей среды.

Среды обитания организмов

Условия существования — совокупность факторов среды, без которых живые организмы не могут существовать.

Среда обитания (среда жизни) — это часть природы, окружающая живые организмы и оказывающая на них определённое воздействие. На нашей планете живые организмы освоили 4 среды обитания: водную, наземно-воздушную, почвенную и организменную.

В процессе эволюции у организмов выработались различные приспособления к среде обитания — адаптации. Существует три основных пути приспособления организмов к условиям окружающей среды: активный путь, пассивный путь и избегание неблагоприятных воздействий. Адаптации можно разделить на биохимические, морфологические, физиологические, этологические и др.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

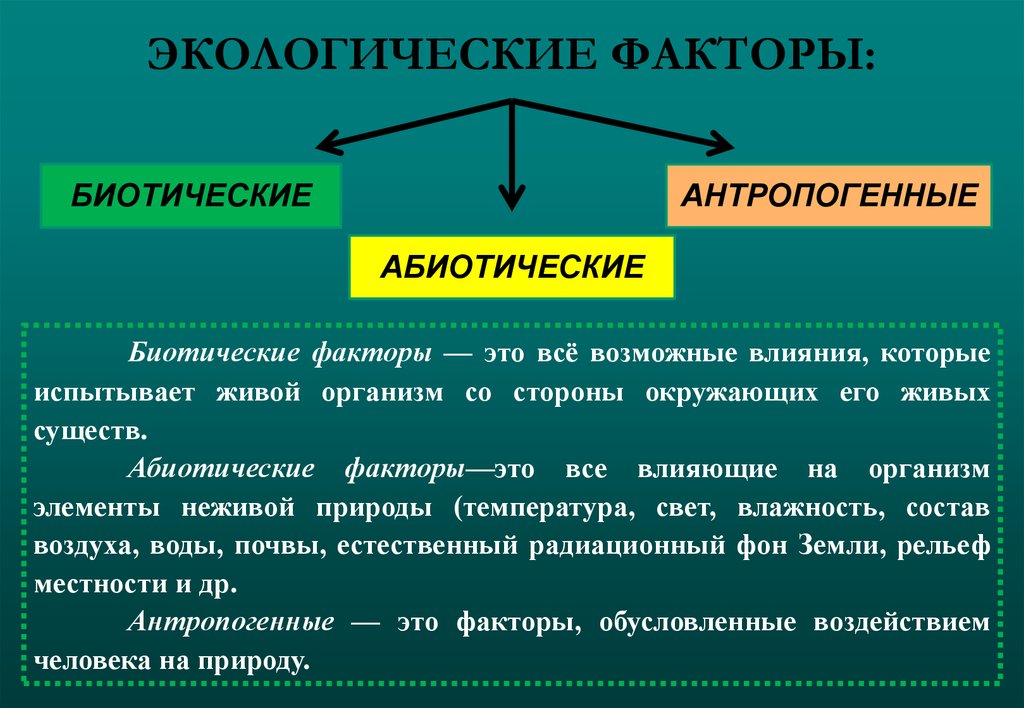

Отдельные элементы среды, которые воздействуют на организмы, называются экологическими факторами. Выделяют следующие экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные.

Абиотические факторы — компоненты неживой природы. Биотические факторы — воздействие живых организмов друг на друга (взаимодействие между особями в популяциях и между популяциями в сообществах). Антропогенные факторы — деятельность человека, приводящая либо к прямому воздействию на живые организмы, либо к изменению среды их обитания (охота, промысел, сведение лесов, загрязнение, эрозия почв и др.).

Факторы среды имеют количественное выражение. По отношению к каждому фактору можно выделить зону оптимума (зону нормальной жизнедеятельности), зону пессимума (зону угнетения) и пределы выносливости организма. Оптимум — такое количество экологического фактора, при котором интенсивность жизнедеятельности организмов максимальна. В зоне пессимума жизнедеятельность организмов угнетена. За пределами выносливости существование организма невозможно. Различают нижний и верхний предел выносливости.

■ Абиотические факторы

- Температура. Приспособления к колебаниям температуры: миграция — переселение в более благоприятные условия, анабиоз — состояние резкого угнетения жизненных процессов, когда видимые проявления жизни временно прекращаются (спячка — животные, споры — микроорганизмы, цисты — простейшие).

- Свет. По отношению к свету различают растения: светолюбивые — растения открытых, постоянно освещаемых местообитаний; тенелюбивые (сциофиты) — растения затенённых местообитаний; теневыносливые (факультативные гелиофиты) — растения, произрастающие в условиях разной световой обеспеченности. Для животных свет играет информационную роль (таксисы). Фотопериодизм — реакция организма на длину дня (светлого времени суток).

- Влага. По отношению к влаге растения делятся на: гидрофиты — водные растения (кувшинка, ряска, стрелолист); гигрофиты — растения влажных (избыточного увлажнения) местообитаний (аир, вахта); мезофиты — растения нормальных условий влажности (ландыш, валериана); ксерофиты — растения сухих местообитаний (саксаул, верблюжья колючка, кактус).

Правило Бергмана: теплокровные животные, обитающие в холодных климатических зонах, имеют большие размеры тела, чем их сородичи в более тёплых местообитаниях.

Правило Аллена: выступающие части (ушные раковины, клювы, хвосты, конечности) увеличиваются при продвижении к югу.

■ Биотические факторы

1) Взаимоотношения организмов разных видов

- Хищничество — взаимодействие, при котором один организм (хищник) использует в пищу другой (жертву).

- Нейтрализм — два вида существуют на одной территории («соседи»), но не взаимодействуют друг с другом.

- Межвидовая конкуренция — взаимодействие (соревнование) между особями разных видов, имеющих сходные потребности (в пище, местах гнездования).

- Симбиоз — совместное существование двух видов организмов. Один вид (симбионт) существует благодаря эксплуатации другого (хозяина). Формы симбиоза:

- Комменсализм (нахлебничество) — выгоду получает только комменсал, присутствие которого для партнёра остаётся безразличным (рыба-прилипала).

- Мутуализм — форма сожительства, при которой оба организма извлекают выгоду друг от друга и ни одна сторона не может существовать без другой (клубеньковые бактерии).

- Паразитизм характеризуется антагонистическими отношениями: паразит, питаясь за счёт хозяина (его тканей, крови, питательных веществ), причиняет ему вред, хозяин стремится уничтожить или удалить паразита либо подавить его активность и жизнеспособность.

2) Взаимоотношения организмов одного вида

- Внутривидовая конкуренция — соревнование между особями одного вида за ресурс, имеющийся в ограниченном количестве.

- Кооперация — сотрудничество, стайный, стадный образ жизни многих животных позволяет им успешно защищаться от хищников, обеспечивать выживание детёнышей.

■ Антропогенные факторы

Воздействие деятельности человека:

- Положительное воздействие (разумное преобразование природы: посадка лесов, создание искусственных водохранилищ и т. д.).

- Отрицательное воздействие (загрязнение Мирового океана; парниковый эффект и т. д.}.

Способность живых организмов переносить количественные колебания действия экологического фактора в той или иной степени называется экологической валентностью (толерантностью, устойчивостью, пластичностью). Интервал значений экологического фактора между верхним и нижним пределами выносливости называется зоной толерантности. Виды с широкой зоной толерантности называются эврибионтными, с узкой — стенобионтными.

Экологический фактор, количественное значение которого выходит за пределы выносливости вида, называется лимитирующим (ограничивающим) фактором. Такой фактор будет ограничивать распространение вида даже в том случае, если все остальные факторы будут благоприятными. Лимитирующие факторы определяют географический ареал вида.

Предварительный просмотр:

Подписи к слайдам:

Экологические факторы – это отдельные компоненты среды, влияющее на организм. Факторы среды Абиотические Биотические Антропоген- ные

Абиотические факторы –это факторы неживой природы

Это, прежде всего, климатические (солнечный свет, температура, влажность воздуха) и местные факторы (рельеф, свойства почвы, солёность, течения, ветер, радиация и т.п.). Эти факторы могут влиять на организм прямо или косвенно.

Биотические факторы - это все возможные формы влияния живых организмов (растений, животных, грибов, бактерий, вирусов) друг на друга.

Антропогенное влияние человека – это те формы деятельности человека, которые, воздействуя на окружающую среду, изменяют условия обитания живых организмов или непосредственно влияют на отдельные виды растений и животных.

Влияние человека может быть прямым или косвенным, положительным или отрицательным

Одним из наиболее важных антропогенных факторов является загрязнение.

Условиями среды или экологическими условиями, называют изменяющиеся во времени и пространстве абиотические факторы среды, на которые реагируют организмы.

Температура. Любой организм способен жить только в пределах определенного интервала температур. Где-то внутри этого интервала температурные условия наиболее благоприятные для существования данного организма. По мере того как температура приближается к границам интервала, скорость жизненных процессов замедляется и, наконец, они вовсе прекращаются – организм погибает.

С давних времён различают светолюбивые и теневыносливые растения. Многие животные ведут исключительно дневной образ жизни (большинство воробьиных), другие – исключительно ночной (многие мелкие грызуны, летучие мыши). Свет

На протяжении большей части своей истории живая природа была представлена исключительно водными формами организмов. Завоевав сушу, они тем не менее не утратили зависимости от воды. Вода является составной частью значительного большинства живых существ: она необходима для их нормального функционирования. Нормально развивающийся организм постоянно теряет воду и поэтому не может жить в абсолютно сухом воздухе. Рано или поздно такие потер могут привести к гибели организма. Вода

Растения извлекают воду при помощи корней. Лишайники могут улавливать водяной пар из воздуха. Растения обладают рядом приспособлений, обеспечивающих минимальную потерю воды. Все сухопутные животные для компенсации потери воды нуждаются в её периодическом поступлении. Многие животные пьют воду; другие, например, амфибии всасывают её через покровы тела. Большая часть животных пустынь никогда не пьёт.

Экологические группы растений по отношению к воде

Важное значение имеют так называемые вторичные климатические факторы, например ветер, атмосферное давление, высота над уровнем моря. Ветер обладает косвенным действием: усиливая испарение, увеличивает сухость. Это действие оказывается важным в холодных местах, на высокогорьях или в полярных областях.

Общие законы действия факторов среды на организм Закон оптимума (лат. optimum – "наилучшее") отражает реакцию видов на изменение силы действия любого фактора. Есть определенные границы действия каждого фактора, в пределах которых жизнеспособность организмов возрастает. Это зона оптимума . При отклонениях от данной зоны в сторону уменьшения или увеличения силы воздействия фактора жизнеспособность организмов падает. Это зона угнетения , или пессимума (лат. pessimus – "очень плохой"). Если действие фактора выходит за определенные, минимально или максимально возможные для вида пределы, организмы погибают. Губительное значение фактора называ- ют критической точкой .

Закон оптимума имеет большое практическое значение. Нет всецело положительных или отрицательных факторов, все зависит от их дозировки. Все формы влияния среды на организмы имеют сугубо количественное выражение. Чтобы управлять жизнедеятельностью вида, следует прежде всего не допускать выхода различных экологических факторов за их критические значения и стараться выдерживать зону оптимума. Это очень важно для растениеводства, животноводства, лесного хозяйства и вообще всех областей взаимоотношений человека с живой природой. Это же правило относится и к самому человеку, особенно в области медицины.

Использование закона оптимума осложняется тем, что для каждого вида оптимальные дозировки факторов различны. То, что хорошо для одного вида, может быть пессимумом или выходить за критические пределы для другого. Например, при температуре 20°C тропическая обезьяна дрожит от холода, а северный обитатель – белый медведь – изнывает от жары. Бабочки зимней пяденицы еще порхают в ноябре (при температуре 6°C), когда большинство других насекомых впадают в оцепенение. Рис выращивают на полях, залитых водой, а пшеница в таких условиях вымокает и погибает.

Закон экологической индивидуальности видов отражает многообразие отношений организмов со средой. Он свидетельствует, что в природе нет двух видов с полным совпадением оптимумов и критических точек по отношению к набору факторов среды. Если виды совпадают по устойчивости к одному фактору, то обязательно разойдутся по устойчивости к другому. Незнание закона экологической индивидуальности видов, например в сельскохозяйственном производстве, может привести к гибели организмов. При использовании минеральных удобрений, ядохимикатов эти вещества часто вносят в избыточных количествах, не считаясь с индивидуальными потребностями растений.

Закон ограничивающего фактора Закон ограничивающего фактора тесно связан с законом оптимума и вытекает из него. В окружающей среде нет всецело отрицательных или положительных факторов: все зависит от силы их действия. На живые существа одновременно действует множество факторов, и к тому же большинство из них переменчиво. Но в каждый конкретный период времени можно выделить самый главный фактор, от которого в наибольшей мере зависит жизнь. Им оказывается тот фактор среды, который сильнее всего отклоняется от оптимума, т.е. ограничивает жизнедеятельность организмов в данный период. Любой фактор, влияющий на организмы, может стать либо оптимальным, либо ограничивающим в зависимости от силы своего воздействия.

Закон совместного действия факторов гласит: результат влияния любого экологического фактора на жизнедеятельность организмов во многом зависит от того, в какой комбинации и с какой силой действуют в данный момент другие.

Закон незаменимости факторов свидетельствует, что полностью заменить один фактор другим нельзя. Но нередко при комплексном воздействии факторов можно видеть эффект замещения . Например, свет не может быть заменен избытком тепла или углекислого газа, но, действуя изменениями температуры, можно усилить фотосинтез у растений. Однако это не замещение одного фактора другим, а проявление сходного биологического эффекта, вызванного изменениями количественных показателей совместного действия факторов. Это явление широко используется в сельском хозяйстве. Например, в теплицах для получения продукции создают повышенное содержание углекислого газа и влаги в воздухе, подогрев и тем отчасти компенсируют нехватку света в осеннее и зимнее время.

В действии экологических факторов на планете наблюдается периодичность , связанная со временем суток, сезонами года, морскими приливами и фазами Луны. Эта периодичность обусловлена космическими причинами – движением Земли вокруг своей оси, вокруг Солнца и взаимодействием с Луной. Жизнь на Земле приспособлена к этой постоянно существующей ритмике, что проявляется в изменениях состояния и поведения организмов.

Вегетация растений, листопад, зимний покой, размножение животных, их миграции, спячки, нагуливание жиров – примеры явлений, обусловленных сезоном года. Сменой дня и ночи вызываются изменения активности у животных, скорости фотосинтеза у растений и т.п.

Длина светового дня является единственным точным сигналом приближения зимы или весны, т.е. изменения всего комплекса факторов внешней среды. Погодные же условия обманчивы. Поэтому растения, например, реагируя на длину дня, не распускают листву в зимние оттепели и не переходят к листопаду при краткосрочных летних заморозках. Зацветают растения тоже при определенной длине дня. Цветение растений является одним из проявлений фотопериодизма. С этим часто сталкиваются растениеводы. Поэтому среди растений важно различать короткодневные и длиннодневные виды или сорта. Длиннодневные растения распространены в основном в умеренных и приполярных широтах, а короткодневные – в областях ближе к экватору.

Способность воспринимать длину дня и реагировать на нее особенно широко проявляется в животном мире. У животных фотопериодизм контролирует плодовитость, сроки брачного периода, миграции, переход к зимней спячке.

Вопросы Что такое экологические факторы? На какие группы делятся экологические факторы? Что называется условиями среды? В чём сущность закона оптимума? Какое значение он имеет? Почему необходимо учитывать закон экологической индивидуальности видов? Какой фактор называется ограничивающим? В чём сущность закона совместного действия факторов? Что такое эффект замещения? Что такое фотопериодизм?

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Рабочая тетрадь по дисциплине "Биология" (раздел: «Основы экологии», тема: «Биосфера и человек»).

Рабочая тетрадь разработана для профессий среднего профессионального образования:15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));23.01.09 Машинист локомотива.В методическ...

Методическая разработка урока английского языка по теме: Охрана окружающей среды и экология производства

В настоящее время в условиях информатизации образования меняется структура и содержание образования, появляется возможность по-новому организовать учебный процесс. Конечно, применение новых методов не...

Тема 2.1. Раздел 2. Химия. Органическая химия Тема:«Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений» Тема урока:"Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова."

.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ А.М. БУТЛЕРОВА1 ПОЛОЖЕНИЕ: Атомы в молекулах соединены друг с другом в определенной последовательности со...

Тема 5. Раздел 2. Биология. Тема: "Основы генетики и селекции" Тема урока: "Обмен веществ и энергии в клетке"

Теоретической основой селекции является генетика, разрабатывающая проблемы наследственной изменчивости, системы скрещивания и отбора. Создателем современной генетической...

Тема 6. Раздел 3. Биология. Тема: "Эволюционное учение" Тема урока: "Эволюционная теория"

ссылка на видео " Гений Ч. Дарвин". - https://youtu.be/Btuyp5GTj7Aссылка на видео " Предки человечества" - https://youtu.be/94wTY6fw7rQссыл...

Лекция-презентация по теме "Межвидовые взаимоотношения в экосистеме" (раздел "Основы экологии")

Лекция-презентация по учебной дисциплине "Биология" раздел "Основы экологии"...

Методическая разработка «ЭкологИЯ» Тема: «ПРИРОДА. ЭКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА».

Методическая разработка «ЭкологИЯ» Тема: «ПРИРОДА. ЭКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА»....