по страницам старинных карт

По следам старинных карт ОЛЕКМИНСКОГО ОКРУГА

Григорьева Ксюша, 3-а класс МБОУ СОШ №1 им.Н.Н.Яковлева

Руководитель: Жорняк Н.П.

Цель: провести тщательное изучение старинных карт

района и узнать ,почему и когда исчезли маленькие деревни нашего района.

Задачи:

1.Изучить историю поселений Олекминского округа в архивных документах, книгах и других источниках.

2.Найти и проанализировать информацию о населении,

его занятиях , найти историю образования деревень , причины время и время исчезновения

Аннотация

.

Проект «По следам старинных карт Олекминского округа» направлен на изучение истории родной земли: как появились первые деревни в Олекминском округе, куда и когда они исчезли, какие причины послужили для полного исчезновения, что сегодня находится на месте исчезнувших деревень.

введение :

Я – коренная жительница Олекминского района.

Мои деды и прадеды жили на этой земле. Почти каждый день я бываю в гостях у бабушки в деревне, проезжаю по дороге, вокруг которой были деревни. Забытые всеми деревни, от них не осталось ни следа, только у речки Карамда находятся древние могильные плиты. Когда я увидела карты, удивилась, как много было деревень на месте кустов , у озер и проточных речек. Я предполагаю, что многим моим ровесникам было бы интересно знать, что же находилось по дороге из города до I Нерюктяйнска. Ведь «история — это союз между умершими, живыми и еще не родившимися.» (Эдмунд Бёрк).

И узнать ,почему и когда исчезли маленькие деревни нашего района. Каковы причины исчезновения этих деревень.

Основная часть.

Одним из важнейших последствий присоединения Якутии к России явилось возникновение и развитие земледелия. Состав первых переселенцев поэтому был довольно пестрым. Кроме промысловиков («промышленных людей»), добровольно, «своею охотою» в Сибирь по царскому указу шли служилые люди -казаки, стрельцы, пушкари. Они длительное время составляли большинство постоянного русского населения. В XVIII веке здесь было образовано 6 наслегов: 1 Нерюктяйнский, 2 Нерюктяйнский, 1 Меитский, 2 Меитский, Кятчинский и Малжагарский., жители которых занимались земледелием

В настоящее время известны следующие сохранившиеся отводные книги: касающиеся крестьян Олёкминской волости , которые хранятся в фондах Сибирского приказа:

1. Отводная книга пашенным крестьянам Олекминского острожка. Она содержит помету: «167 года, мая в 29 день. Подал книгу сын боярской Дмитрей Катасанов». Значит, книга составлена не позднее 29 мая 1659 г. Имеет она и заглавие: «Отвод селитебные пашенным и хлебные. 167 году книги государевы царевы и великого князя Алексея Михайловича всея великия и малыя и белыя Росии самодержца олекминского острожку пашенных крестьян сколько им отведено под селидьбу и под пашню и под скотской выпуск и под сенные покосы земли и в каких местах и то писано в сех книгах по статьям в по¬рознь отводу сына боярского Микиты Катасанова».

2. Отводная книга крестьянину Олекминского острожка Ананью Воровью. 16 февраля 1660 г. в Якутской съезжей избе написана па¬мять воеводы М.С.Лодыженского о поверстании в пашню крестьянина Олекминского острожка. Согласно памяти, 2 апреля того года сын боярский Воин Якунин отвел Ананью сыну Воровью «на речке Большой Черепанихи з горнею стороны на осыпном яру, прозвище «Карагачилак», под двор и под гумно и усадище и к усадищу под пашню и на выгон, что ему поохать на себя да ему же отведено поохать на государя царя». Вот краткая характеристика государевой будущей пашни: «земля пристойна и хлеборобна будет. А отве-дена похать на государя сево, Анашкиною, землею в высоком лут -чем месте от половодьи на елани». Следовательно, если участки под двор, гумно, усадьбу, выгон и на собинную пашню отведены были на «осыпном яру», то земля под государеву пашню - на «путчем месте». Далее следовало описание границ отведенного участка.

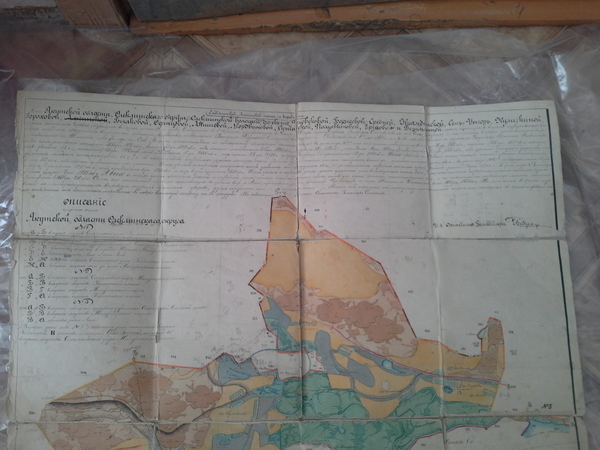

Это образец отводной, "оформленной на одного крестьянина. B муниципальном архиве Олекминского района сохранились очень редкие документы, среди которых План земель, состоящих во владении государственных крестьян Олекминской и Амгинской деревень за I860 год. На картах я прочитала названия деревень:

Средняя, Крамдинская, Борисовская,Горохово,Куличкино, Акишево, Былковская,Ершово,Сунтарская,Одинцово,Полуэктово,Безымянная,Сенъ-Унгар , Чесовская, Точильное.

К сожалению, карта имеет повреждения и не все надписи можно прочитать. Данные из «Переписи1897 года»:

На территории Олекминского округа проживало самое большое количество жителей с разными национальностями по сравнению с другими округами Якутской губернии:179 украинцев, 6 белорусов, 328 поляков,66 немцев, 19 армян, 7 греков, 10 осетинцев, 29 цыган, 191 еврей, 89 кавказках горцев, 36 финнов,1981татарин, 197 башкир,19751 русских, 13515 инородцев(якуты и тунгусы)все население округа-36227 человек.

Основная масса- крестьяне.

Следующий документ - План земель острова Янков, состоящих в пользовании крестьян Амгинской и Олекминской деревень за 1890 гд„

Читаем: «Состоит земли: сенокоса чистого 4 дес. 1750 сажень, кустарника 1 дес. 1669 саж.под бичевником 2 дес. 800 саж и под половиною воды речки Лены и протоки 112 дес. 1790 саж. А всего удобной и неудобной земли: 121 дес 1200 саж за исключением неудобных мест. Осталось одной удобной земли: 6 дес 1010 сажень.

При сем межевании были и подписуемся: от Олекминской крестьянской мужской избы кандидат Дмитрий Голомарев по безграмотству и его просьбе ссыльный Петр Перемыкин руку приложил. Доверенный от крестьян: Амгинской_дерев Таврило Алексеев Былков. крестьянин Олекминской деревни Савва Платонов Борисов, безграмотный, ссыльный Петр Перемыкин руку приложил».

Из этого плана мы видим, что остров находился недалеко от реки Лена, где в свое время и проживали крестьяне.

В настоящее время там находятся сенокосные угодия. |

И так ,первые упоминания об освоении земель близ села Олекминского упоминается с середины 17 века. К концу пятидесятых годов уже насчитывалось около 10 дворов, разбросанные друг от друга от 1,5 до 2 км .

Все вышеупомянутые деревни находились в пойменной части и на горе вплоть до начала 20-го века.

Куда же пропали все эти деревни?

Версия первая : река изменила русло и стала топить деревни , находящиеся в пойменной части реки.

Версия вторая : может переселение крестьян из деревень произошло по указу какого – ни будь воеводы, ведь и деревни , стоящие на горе, тоже исчезли.

Версия третья : гражданская война или коллективизация .

Ответ на свои вопрос мы начали искать в архивных документах и книгах. На поиски ушло 2 года.

В истории о местах политической ссылки я узнала , что «По численности отбывавших ссылку лиц выделены селения Спасское, Амгинское и Олекминское» Значит , в 1865 году существовали такие деревни как, Амгинское и Олекминское.

Из таблицы 19, П.Л.Казарян «Олекминская политическая ссылка 1826-1917 гг.» Размещение ссыльных в Олекминском округе

Назначенные первоначально | 1 этап | 2 этап | 3 этап |

Олекминск | 15 | 88 | 106 |

Селения: |

|

|

|

Амгинское | 16 | 9 | 14 |

Олекминское | 3 | 12 | 30 |

Спасское | 1 | 4 | 12 |

А по карте Олекминского округа1899 г Абага носила название 1-й Меитский наслег, а Кыллах -2-й Меитский наслег. В 1656 г. Олекминским округом между Кырамдой и Б.Черепанихой выделена земля для землепашества казаку( фамилия не сохранена),в дальнейшем которая получила название деревни Олекминской. Деревня Олекминская находилась на правом берегу устья Большая Черепаниха и она явилась в свое время одной из основных точек, где впервые зарождалось земледелие Якутии . В Олёкминской деревне упоминаются фамилии предков нынешних жителей: Шалагин Алексей, Шараборин Григорий, Борисов Григорий, Горохов Алексей.

Во время царствования ЕКАТЕРИНЫ Великой в Олекминский округ было переселено 300 семей из Амги. Их поселили между речками Большая .Черепаниха и Малая Черепаниха в 1765 году. Селение назвали Амгинская. Деревня находилась на левом берегу речки Большая Черепаниха в 3-4 километрах от реки Лена. (Деревня находилась к югу от Куранды, где сейчас находится участок «Белькей»). Сюда же переселялись вилюйские крестьяне. Всего тогда переехало из Амги на Олёкму около 250 душ обоего пола, в том числе 120 мужчин. Они имели 104 лошади, 41 кобылицу, 66 быков и 288 коров. В 1779 году большинство переведенных в Олёкминский уезд крестьян вернулось в Амгинскую слободу где для них были родные места и где были похоронены их предки. Остались на новом месте предки проживающих в настоящее время в с.Юнкюр и с.Куранда Былковы, Бояркины, Акишевы, Тирские, Рыбниковы и Копыловы. В результате этих переселений в начале 1770в Амгинской и Олекминской деревнях проживало в общей сложности 440 человек, а в начале 1800 годах в Олекминской деревне-296 человек, в Амгинской-172 ч.

.В 1864 году было открыто Дордусовкая почтовая станция. Политические ссыльные, проживая с семьями в деревнях Амгинская и Олекминская занимались хлебопашеством, обрабатывая выделенные десятины земли и получая высокие урожаи

Подтверждение 1.

Мы нашли подтверждение на одну из поставленных версии. Мы с моими родителями обращались в Архивы, ездили по местам , где находились деревни , нашли несколько предметов( монеты разных лет с 1854 по 1934 год , подсвечник), которые доказывают , что жизнь в некоторых деревнях продолжалась до 1934 года ( судя по найденным монетам)

Подтверждение 2.

В 1928 и 1929 гг. началась массовая организация коллективных хозяйств. В это время Олекминскую деревню составляли мелкие группы деревушек. В Олекминской организовали артель «Сеятель», В Борисовской-организовали ТОЗ из 10 хозяйств, В Харья-Сахаата ТОЗ из 9 хозяйств, в Дордусовке тоже ТОЗ из 9 хозяйств. В книге «Здесь жизнь моя , отрада »( о истории села Олекминское) мы нашли :

«В 1933 году началось поселкование. Села Дордусовка, Бюгюях, Средняя,Харья- Сахаата, , Борисовская деревня съехались в с.Олекминское.»

Выводы:

Вывод первый : Маленькие деревни еще существуют в двадцатом веке после Первой Мировой , Гражданской войн. Люди занимаются земледелием и скотоводством, охотой и рыбалкой. Объединение мелких хозяйств, раскулачивание привело к исчезновению деревень: Средняя, Крамдинская, Борисовская,Горохово, Акишево, Былковская,Ершово,Сунтарская,Одинцово,Полуэктово,Безымянная,Сенъ-Унгар , Чесовская, Точильное.

За все это время проходило раскулачивание крупных кулаков , которых приходилось выселять за пределы района.» Так , был раскулачено хозяйство Куличкино , исчезла и деревня Куличкино. Происходит переселение из мелких деревень в две крупные : Олекминскую и Амгинскую.

В начале 1930 г. после объединения мелких колхозов и ТОЗов в одно укрупненное коллективное хозяйство, большинством голосов колхозников было принято назвать колхоз именем Нестора Каландарашвили, тем самым, увековечить память о легендарном революционере-герое. Таким образом, села.Одекминское в постсоветское время имело второе негеографическое (народное) название - село Каландарашвили, до сих пор распространенное среди местного населения Олекминского района. В память о «дедушке» Каландарашвили, одно время было сохранено название отделения агрофирмы «Олекминская» - Каландарашвильское отделение.

В 1933 году членами колхоза им. Каландарашвили вошли якуты верхнего течения речки Намана, занимавшиеся скотоводством. В основном с участка Кэйиктэ,Арылах-Олом, Этехтях, Кяйиктя. Хатын-Юрях, притока Наманы, всего 18 хозяйств. Они обобществили З6 голов конного скота. В том же году они сдали заготовки пушнины на сумму 1607 рублей, мясо сохатины 155 пудов, рыбы 102 пуда.

Вывод второй: в результате коллективизации сельского хозяйства в 30-х годах советского времени деревушки объединяются в более крупные села..

Сейчас в памяти о исчезнувших деревнях остались одни названия : озеро Средняя( Орто- деревня) деревня, озеро Борисово, Стрелово поле, остров Янков , Голомаревская релка, речка Дордосовка. Бывшие колхозники помнят не только названия , но и кто проживал в этих деревнях. По воспоминаниям Янковой Елены Федоровны: «…В деревне Дордосовка жила моя семья.Мой дедушка Янков Алексей Ипполитович был из политссыльных, женившийся на якутке, уроженке Кяччи. До сих пор остров называют «Янковский», а канаву для орошения земли , которую дед прорыл для осушения болотистой земли «Ипполит хоруута». Затем мы переехали местность «Сана Дьаам», земли и поля которой ,в последствии перешли в колхоз имени Каларандашвили . а клуб был в доме кулака Куличкина.»

Вывод третий :

Мы с уверенностью можем утверждать, что Амгинская деревня – это Юнкюр. Она находилась в местности Бёлькей .Вот тут версия вторая подтвердилась: с земли ,где сейчас находится участок «Бёлькей» ,деревня переместилась на гору, а название деревни произошло по названию озера Юнкюр .«Находилась деревня Амга в 8 верстах от Олекминска»А название Амга- Олекминкая пришло от того , что пришлые якуты женились на русских девушках. А якутки выходили замуж за русских крестьян. ( воспоминания Янковой Елены Федоровны)

Заключение:

Мы получили глубокое удовлетворение от работы. Наши исследования увенчались успехом. Найдены ответы на поставленные вопросы. Мы узнали историю появления своего села от тех далеких времен, когда отважные переселенцы из центральной России освоили нетронутые земли моего края и как обживались на той мои предки. Земледельцы XVII века не могли знать процессов, происходящих в почве, которую они обрабатывали, и в растениях, которые они возделывали. Поэтому задачу восстановления плодородия почвы решали ощупью, руководствуясь долгим наблюдением и практикой. Приноровились к срокам сева, удобряли землю. Стали получать урожаи более устойчивые. Сеяли ячмень, овёс, ярицу. А когда пашни стали более обширные, вывели скороспелый сорт пшеницы.

С присущей русским людям душевной щедростью они стали общаться с местными якутами, научили возводить бревенчатые постройки вместо юрт, класть печи, делать кирпич, обрабатывать землю и сеять хлеб.

Перенимали и у якутов их искусство выслеживать зверя, орудия лова, стали носить одежду якутского шитья и покроя, потому, что она более приспособлена для ношения в суровом краю, особенно в лесу.

Почти все молодые крестьяне женились на якутках, девушки выходили замуж за якутов. Хотя русскими крестьянами были переняты многие якутские обычаи, якутский уклад жизни, язык, но психологические черты коренных земледельцев они сохранили полностью. .Уже в 1751 град как указано в книге Сафронова Ф.Г. «Русские крестьяне в Якутии», в Олёкминской деревне упоминаются фамилии предков нынешних жителей: Шалагин Алексей, Шараборин Григорий, Борисов Григорий, Горохов Алексей, Григорьев Никита. Жители села Олёкминское с указанными фамилиями могут с законной гордостью сказать, что они действительно являются потомственными хлеборобами. Мы гордимся тем, что тоже являемся потомками первых хлеборобов. Мы гордимся тем, что теперь знаем о том, какие были деревни и куда они исчезли и будем хранить и передавать эти знания свои детям. Как сказал глава Олекминского наслега С.И.Янков: « О истории своей малой Родины никогда нельзя забывать, ведь «кто не помнит прошлого , тот не имеет будущего »

Использованная литература :

Как появилось село Олекминское. Ю.Д. Кулагин.

История села Олекминского. С.Н.Ощепков

Деревни переселенцев. Я.В.Яныгин

Олекминская политическая ссылка.П.Л.Казарян

Возникновение и развитие земледелия в олекминском округе,XVII-XVIIIвв

Как начиналась история села Олекминского.

Краткая история организации колхоза им.Каларандашвили.

Воспоминания Янковой Елены Федоровны

Муравьиная кухня

Браво, Феликс!

Хрюк на ёлке

Ель

Мать-и-мачеха

Комментарии

Ого-го себе исследование для

Ого-го себе исследование для третьеклашки! Серьезно! С интересом прочла работу.