"Культура Южного Зауралья в годы Великой Отечественной войны"

Великая Отечественная война в истории России занимает одно из самых ключевых мест. Она изменила функционирование всех сфер советского общества, в том числе и в сфере культуры и образования. Изучение развития культуры Южного Зауралья в 1941 – 1945 годах поможет выяснить место, роль и ценность учреждений культуры и образования и их вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне, без чего невозможно целостное понимание особенностей данного периода в истории нашей страны.

Целью данной работы является изучение деятельности учреждений культуры Южного Зауралья в годы Великой Отечественной войны.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| 196.5 КБ |

Предварительный просмотр:

Содержание

Введение

- Культура Южного Зауралья в годы Великой Отечественной войны.

- Общеобразовательная школа.

- Культурно-просветительные учреждения в годы войны.

- Профессиональное искусство в крае.

- Развитие киноискусства в крае.

- Культура Мишкинского района.

- Народное образование.

- Культурное развитие.

Список литературы.

Заключение.

Приложение.

Введение

Великая Отечественная война в истории России занимает одно из самых ключевых мест. Она изменила функционирование всех сфер советского общества, в том числе и в сфере культуры и образования. Изучение развития культуры Южного Зауралья в 1941 – 1945 годах поможет выяснить место, роль и ценность учреждений культуры и образования и их вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне, без чего невозможно целостное понимание особенностей данного периода в истории нашей страны.

Целью данной работы является изучение деятельности учреждений культуры Южного Зауралья в годы Великой Отечественной войны.

Исходя из данной цели, мною сформулированы следующие задачи:

- Определить роль и значение учреждений культуры и образования в годы Великой Отечественной войны.

- Исследовать политическую, культурно-просветительную и воспитательную деятельность изб-читален, клубов и Домов культуры региона в период Великой Отечественной войны.

- Охарактеризовать деятельность библиотек как одного из субъектов культурной жизни региона.

В данной исследовательской работе были применены методы: анализ, сопоставление, разбор, информационный.

Тема актуальна, так как в настоящее время большое внимание уделяется изучения периода Великой Отечественной войны в истории России.

1. Культура Южного Зауралья в годы Великой

Отечественной войны

1.1 Общеобразовательная школа

Несмотря на экстремальные условия военного времени школа продолжала давать научные знания юношеству, усилила военно-спортивную подготовку, активно привлекала детей к общественно-полезному труду. Уровень учебно-воспитательной работы, материальная база школ были провинциальными. В 1942 году в крае насчитывалось 1573 школы, в которых обучалось 105,6 тыс. учеников. В Курганской области было 38 башкирских и 19 татарских школ. Для обучения детей было открыто 16 филиалов школ, работало 29 разъездных учителей.

На дому обучалось 3494 человека. При сельских школах существовало 40 интернатов для эвакуированных учащихся. В них обучалось 1600 человек. Большинство начальных школ были однокомплектными с количеством учащихся 15-20 человек. На начало 1944 года в области было 97 детских домов, в которых нашли свой кров и получали образование 10,5 тыс. детей, и 58 интернатов для более 5 тысяч эвакуированных детей. Школ-новостроек в области было мало, почти все они были заняты под госпитали и другие учреждения. В г. Шадринске не по назначению использовалось пять школьных помещений. Возросла наполняемость классов. В части школ занятия шли в три смены. Не хватало учебного оборудования по таким учебным дисциплинам, как физика, химия, биология. Отсутствовали учебные наглядные пособия по истории, географии, математике. Не хватало учебников, наглядных пособий, тетрадей, перьев и карандашей. Школьные библиотеки не пополнялись новой литературой. Не хватало произведений классической литературы. Только в 1944 году было получено школами 3000 книг « школьной серии». Недостатки были и в содержании учебного процесса.

Большие усилия учреждения народного образования предпринимали в деле выполнения Закона о всеобуче детей. По решению Курганского обкома ВКП(б) и облисполкома в городах и районах области были созданы специальные комиссии во главе с секретарями райкома за обеспечение школьного всеобуча. Изыскались средства для материальной помощи нуждающимся детям, особенно детям фронтовиков. В 1942/1943 учебном году было выдано детям фронтовиков 5347 пар валенок, 643 пары кожаной обуви, 192 пальто, 1272 платья, 46,7 тыс.рублей. Несмотря на тяжёлое положение с транспортом, колхозы выделяли лошадей для подвоза детей к школам.

Совет Народных Комисаров потребовал от партийных и советских органов, от школ учесть всех учителей, работающих не по специальности, и возвратить на работу в школы, обеспечить преподавание в школах всех учебных дисциплин, предусмотренных учебными планами, вовлечь в школу всех детей, обязанных учиться.

Война потребовала внести коррективы в содержание и организацию учебного процесса. Содержание учебных предметов обогащается материалами, связанными с Великой Отечественной войной. Вырос интерес учащихся к историческому прошлому Родины. Политико-воспитательная работа с учащимися в условиях военного времени проводилась на более высоком идейном уровне. Регулярно в школах проводились политинформации, беседы о событиях на фронтах Великой Отечественной войны.

В 1943/1944 учебном году осуществлён переход школ на пятибалльную систему оценок, введены «Правила для учащихся», Это способствовало более высокой организации учебного процесса в школе.

Общий патриотический подъём, соревновательный дух учителей и учащихся, приезд квалифицированных педагогов из оккупированных областей улучшили научно-методическую сторону преподавания. Качественный уровень, хотя и незначительно, всё же растёт. Если в 1941 учебном году успеваемость в школах области оставляла 82,5% , то в следующем учебном году 84,7%. Более высокую успеваемость имели школы Шатровского района (87%) и города Шадринск (90%). Низкая успеваемость была в 5-7 классах.

Во многих школах учебные программы прорабатывались с трудом. Одной из причин было сокращение продолжительности учебного года. В связи с сельскохозяйственными работами занятия в 5-10 классах многих районов начинались только во второй половине октября и даже в начале ноября. Нередко зимой из-за отсутствия топлива, из-за частого отключения электроэнергии уроки прекращались или сокращались до 30 минут. Большие затруднения были при изучении программного материала по русскому языку в башкирских и татарских школах Альменевского или Сафакулевского районов. Отрицательно сказалась нехватка учебников. Букварей и книг для 1-2 класса было по одной на 10 человек. Острый дефицит тетрадей приводил к тому, что школам приходилось сокращать количество письменных работ.

Не удалось сохранить всех учащихся до конца учебного года. В 1942/43 учебном году школу покинуло 18 тысяч, а в следующем учебном году - 20,2 тысяч человек. Это происходило по следующим причинам:

- переезд родителей – 2255

- уход в школы ФЗО и РУ – 5660

- по болезни -1645

- из-за большого расстояния до школы – 350

- работали в колхозах и на предприятиях -1780

- обучались на дому -2244.

В июле 1943 года СНК СССР принял постановление о создании вечерних школ для получения образования подростками без отрыва от производства. В 1943 году в Курганской области была создана 21 школа рабочей молодёжи, а в июле 1944 года - 86 школ сельской молодёжи с общим охватом 2128 учащихся.

На протяжении всей войны остро стоял вопрос о пополнении школ учителями. В 1942/1943 учебном году в области не хватало 1000 учителей.

В 1943 году в школах курганской области преподавало 5570 учителей. В 1943/1944 учебном году в школу пришло 140 человек с педагогическими дипломами, ранее не работавших по специальности. Но одновременно в порядке эвакуации 300 учителей по вызову НКП РСФСР выехали на прежнее место жительство из Курганской области.

В 1944\1945 учебном году требовалось дополнительно 1100 учителей. Необходимость в учителях для начальных классов покрывалось за счёт долгосрочных курсов и выпуска из трёх педагогических училищ (Куртамышского, Мишкинского и Катайского). Потребность в 390 учителях для среднего звена покрывалась за счёт кратковременных курсов и за счёт выпуска 60 учителей из Шадринского педагогического института.

В связи с необходимостью регулярно воспроизводить кадры высшей квалификации возникает вопрос о создании в Курганской области педагогического института.

В этих условиях в июле 1943 года Курганский обком партии обратился в ЦК ВКП (Б) и к народному комиссару просвещения с просьбой разрешить организовать Курганский педагогический институт с тремя факультетами: историческим, физико – математически, русского языка и литературы.

Вместе с тем, педагогические кадры в Курганской области готовились в педагогических училищах. В это время было открыто дополнительно три педучилища в Катайске, Куртамыше, Петухово.

Педагогические училища были ещё в Мишкино и Шадринске. Они имели свои здания. Однако учебных площадей не хватало. Мало было – методического материала, учебников, тетрадей.

В Курганской области ежегодно проводились краткосрочные курсы повышения квалификации. Так, в мае 1944 года в 20 районах области краткосрочные курсы в школах и 10 – месячные при педагогических училищах. На них было подготовлено 814 учителей. С лета 1944 года областной институт усовершенствования учителей стал проводить работу по повышению квалификации учителей. В 1945 году летними краткосрочными курсами было охвачено 3240 работников народного образования, 300 учителей предметников повышали свою квалификацию при Шадринском пединституте.

В Зауралье родилось немало педагогических талантов. В 1944 году 48 учителей Курганской области были награждены орденами и медалями. Почётного звания «Заслуженный учитель РСФСР» первыми в области удостоены Л. В. Крючкова, А. И. Сединкина, Е. А. Начапкина, Ф. К. Каминская.

1.2 Культурно-просветительные учреждения в годы войны

В условиях войны вся работа культурно – просветительных учреждений была направлена не только на просвещение народа, но всех сил на победу над врагом. Война вызвала трудности в работе учреждений культуры: сокращается количество работающих центров культуры, значительное число профессиональных работников ушло на фронт. Но, не смотря на это, учреждения культуры работали. Работники культуры обслуживали призывные пункты, госпитали, производство. Читались лекции, проводились беседы, чтения газет, организовывались выступления драматических и хоровых культбригад, показывались кинофильмы.

Оперативно перестраивали свою работу городские и районные библиотеки Зауралья. Библиотекари проводили громкие чтения о событиях на фронте, рассказывали о передовиках производства.

Произошли изменения в содержании и формах работы изб-читален, клубов и домов культуры. Были обновлены советы изб-читален, создан актив, спланирована работа. Регулярно выпускалась стенная газета и «Боевые листки», начали работу столы справок для семей фронтовиков. При избах-читальнях и районных клубах была развёрнута сеть агротехнических кружков. Хорошо организовали их работу в Куртамышском, Каргапольском, Усть-Уйском и других районах.

Дома культуры, клубы, избы-читальни стали больше заниматься художественной самодеятельностью.

Особое внимание обращалось на работу в госпиталях. Для раненных бойцов ставились концерты и спектакли, показывали кинофильмы, проводились чтения художественной литературы, материалов из газет и журналов.

Осенью и зимой 1942 году усилилась тенденция закрытия изб-читален, сельских и районах клубов, библиотек. Это было характерно и для последующих лет. Руководство страны осудило эту неверную тенденцию. Директивой Совнаркома РСФСР от 15 августа 1943 года надлежало восстановить все бездействующие избы-читальни, РДК и библиотеки, укомплектовать их кадрами, активно привлекать учителей к работе в сфере культуры. Местные органы власти проявили настойчивость в наведении порядка в этой сфере. На начало октября 1943 года в Курганской области работало 36 РДК, 775 изб-читален, 176 библиотек, лекционное бюро, два Дворца пионеров и два музея.

В своей деятельности работники сельских клубов использовали самые разнообразные формы культурно-просветительной работы. На областном совещании по пропаганде и агитация в январе 1944 года отметили труд целого ряда изб-читален, которые активно и умело вели культурное просвещение среди сельчан.

Более активно культурно-просветительная работа проводилась в Курганской области к концу войны. В 1945 году работало 748 госбюджетных клубных учреждений и 63 колхозных. В них работало 1307 кружков, в которых занималось 10711 человек. В ряде районов молодёжь активно участвовала в работе клубных учреждений.

В области работало 34 районных библиотеки с книжным фондом 194,6 тыс.книг. Они в общей сложности имели 180 книжных передвижек. Это дало возможность охватить книгой десятки тысяч зауральцев. В 40-е годы происходило становление библиотечной сети. За 9 месяцев 1945 года областной бибколлектор получил и разослал во все библиотеки литературы на 523 тыс.рублей. В то же время далеко не все средства, выделенные на это в области, были израсходованы. Большим стимулом в развитии массового творчества были регулярно проводившиеся областные смотры художественной самодеятельности. Первый областной смотр сельской художественной самодеятельности прошёл с октября 1943 года по февраль 1944 года. В него были вовлечены сотни тысяч зауральцев. Подготовка и проведение смотров оживила работу многих учреждений культуры. Смотр творческих сил вылился в грандиозный праздник и отличался многообразием жанров-от народных обрядовых сцен до номеров акробатики. Областной смотр стимулировал оживление культурной работы во всех районах края.

1.3 Профессиональное искусство в крае

Духовная атмосфера наполнялась в годы войны новым содержанием. На развитии культурной жизни региона положительно сказывалось перемещение сюда из европейской части страны научной и художественной интеллигенции. Возросший интерес к искусству, театру и музыке в годы войны усилился в связи с эвакуацией на Урал и в Сибирь театров, художественных ассамблей из западных районов страны. На интенсивность и качество культурной жизни существенное влияние оказалось появление здесь юного зрителя из числа эвакуированного населения. Многое сделал для зауральцев Челябинский областной драмтеатр им.Цвиллинга. Летом 1942 года он был переведён из Челябинска в Шадринск в связи с размещением в его здании Московского Малого академического театра. Большой вклад в развитие культуры Зауралья внёс Шадринский драматический театр. Он существовал с 1935 года. В начале войны его расформировали. Многие артисты ушли на фронт, на обслуживание действующей армии. Оставшиеся работники театра организовали творческие бригады и до осени 1942 года обслуживали население по районам области. После возвращения Челябинского драмтеатра к себе домой, в Шадринске создаётся свой городской драмтеатр. Директором театра был назначен Л.Д.Михайлов, работавший в драмтеатре с 1935 года. Художественным руководителем драмтеатра был назначен Степанов-Колосов. В основу театра вошел старый костяк работников. Вместе с тем, появились новые артисты из Краснодара, Москвы, Тамбова, Ленинграда. С сентября 1942 года начался новый этап в жизни Шадринского драмтеатра.

Курганский драматический театр начал работу 1 октября 1943 года на базе Шадринского драмтеатра. Первое время театр работал в Шадринске, из-за отсутствия помещения в областном центре. В 1943 году театр поставил 46 спектаклей, на которых присутствовало 19340 зрителей. На шадринской сцене коллектив осуществил постановки: «Давным-давно», «Ленушка», «Лгун», «Без вины виноватые».

Срочно принимались усилия для обеспечения драмтеатра помещением. Имеющиеся специальное здание драмтеатра было повреждено пожаром 1937 года и до сих пор не восстановлено. В 1941 году в связи с эвакуацией оборонных заводов в этом здании разместили завод № 761 Наркомата миномётного вооружения.

Реконструкция драмтеатра была завершена в феврале 1945г.

Свою работу в областном центре театра начал 17 июня 1945 года спектаклем «Песня о чёрноморцах» Б.Лавренева, посвящённая героям обороны Севастополя.

В октябре 1943 года в Кургане был создан ансамбль музыкальной комедии. Художественным руководителем стал А.Г. Толлер. Открытие зимнего сезона задержалось до 13 декабря из-за неготовности театрального помещения. Ансамбль работал в Народном доме по ул.Советской, который был подвергнут реконструкции: построен зрительный зал, в центре фасада сделали главный вход.

Данные о посещаемости в Зауралье театров и концертов свидетельствовали о стремлении людей к искусству, о росте духовных запросов зауральцев.

В годы войны в Кургане работало два передвижных кукольных театра. Зародилось концертно-эстрадное бюро, которое занималось организацией концертной деятельности в крае как силами местных творческих коллективов, так и приезжих.

В годы войны зауральцы, особенно жители областного центра, знакомились с творчеством многих коллективов, мастеров театра и эстрады. В апреле 1943 года в городе Кургане выступал ансамбль песни и пляски Уральского военного округа (61). В мае этого же года в Летнем театре выступил Государственный ансамбль песни и пляски Удмурской АССР, в июне здесь же состоялось выступление

Государственного джаз-оркестра Эстонской ССР. Выступал в Кургане и районах области Воронежский драмтеатр.

Неоднократного в Курганской области гастролировали артисты Свердловского театра оперы и балета им. Луначарского. Так, в 1945 году выступление артистов этого театра вызвали огромный интерес у зрителей г.Кургана, Шадринска и Куртамыша.

В годы войны в Курганской области начинает формироваться костяк профессионалов художников. В 1945 году в области насчитывалось 40-50 профессиональных и самодеятельных художников. Среди них были видные мастера, чьи имена знали в Москве и Ленинграде. Многие художники работали на предприятиях, в клубах, домах культуры. В июле 1945года было создано объединение художников. С этого момента начинает практиковаться организация выставок изобразительного искусства. Оформляются выставки таких замечательных художников, как художника Бронникова и скульптора И.Шадра.

1.4 Развитие кинофикации и пропаганда киноискусства в крае В условиях войны особое место в духовной жизни людей занимало искусство, кино. В кинотеатрах страны устраивали кинофестивали и тематические просмотры кинофильмов, посвящённые борьбе советского народа с фашистскими захватчиками.

В первый год войны в России значительно сократилось число киноустановок. К началу 1943 года 30% их бедствовало: износилась материальная база, часть киномехаников ушла на фронт, не хватало транспорта и горючего, а также электроэнергии. В 1942 году уменьшается число кинозрителей в сравнении с довоенным временем.

Принимаемые Советским правительством меры привели к улучшению работы киносети. С 1943 года началось её восстановление, увеличилось число киносеансов и кинозрителей. Однако использовались далеко не все возможности. В Курганской области в этом году имелось 139 комплектов всех видов киноаппаратуры, большая часть которой не работала. В результате функционировали только 72 комплекта киноаппаратуры, в том числе 34 звуковых. В области не хватало 45 кино-механиков. Определённая работа по преодолению этих трудностей проводилась. Были восстановлены стационарные киноустановки в Каргапольском, Мехонском и Сафакулевском районах, пущены три новые стационарные звуковые киноустановки в городах Кургане и Шадринске. В октябре открыли новый кинотеатр в Лебяжьевском районе. Появился новый кинотеатр в районах центре Петухово. Ему было присвоено имя Героя Советского Союза Александра Матросова.

Просмотры фильмов шли непосредственно в производственных цехах и прямо в поле. В 1943 году такую работу провели в 12 районах области. В августе-сентябре был определён месячный просмотра кинофильмов. Фильмы показали в десятках колхоза и производственных бригадах.

В целом за месячник кинофильмы были показаны в 364 колхоза и 328 тракторных бригадах. В ходе этой кампании на местах возникали стихийные митинги, где в результате патриотического порыва принимались повышенные производственные обязательства.

В то время в области работало только 29 стационарных киноустановок. Но в ряде районов они бездействовали или работали плохо. В результате энергичных усилий были восстановлены стационарные киноустановки, а также сеть немых киноустановок во всех районах. К февралю 1945 года выросло число сельских звуковых кинотеатров.

Художественные и документальные фильмы регулярно смотрели десятки тысяч зауральцев. Уже с 1942 года на экранах кинотеатров стали появляться крупномасштабные документальные фильмы. Первым таким документальным фильмом о Великой Отечественной войне был фильм «Разгром немецких войск под Москвой».

В 1943-1945 годы киноискусство сделало шаг вперёд в более глубоком осмыслении и раскрытии героической борьбы народа с фашистскими захватчиками. Именно в это время появились значительные произведения искусства. Огромный след в сознании людей оставлял кинофильм о Сталинградской битве – «Сталинград». Уже в марте 1943 года он вышел на экраны кинотеатров.

Летом 1944 года в городах Южного Зауралья провели областной кинофестиваль, посвященный героическому прошлому нашей Родины, боевым и революционным традициям народа. В программу фестиваля входили кинофильмы «Суворов», «Кутузов», «Богдан Хмельницкий», «Котовский», «Щорс», «Во имя Родины» и другие. В результате проделанной работы просмотрами кинофильмов было охвачено большое количество населения.

2. Культура Мишкинского района

2.1 Народное образование

Не могу я не вспомнить и о своей малой родине.

Для предотвращения отсева учащихся с помощью общественности создавались фонды всеобуча, изыскивались средства для материальной помощи нуждающимся детям, особенно из семей фронтовиков. Учителя проводили большую воспитательную работу, донося до каждого школьника великое значение борьбы советского народа против германского фашизма. Школы принимали активное участие в производственном труде: тысячи школьников одновременно с учебой трудились на колхозных полях.

Обратимся к историко-краеведческому материалу. К осени 1941 года в колхозах Варлаковского совета остались одни женщины, старики и дети.

В село приехало много эвакуированных из Москвы и Ленинграда. В школе организовали горячие завтраки для особо нуждающихся детей. Сами заготовляли дрова, вывозили их на санках зимой, занятия не прекращались ни на один день, вязали носки, варежки, на собранные деньги покупали валенки – все это отсылали на фронт. Не один раз учителя вносили в фонд обороны свой заработок. Ребята к учебе относились серьёзно. В школе учились дети советских генералов Доватора и Рокоссовского. После отъезда в Москву их родители писали в Варлаковскую НСШ, что знаний, полученных в ней их детьми, вполне достаточно, чтобы обучаться в московских школах.

В 1941 году учителя многих школ ушли на фронт. Было голодно и холодно, но школы работали. В большинстве своем дети посещали школу, но были и такие, кому не в чем было идти на занятия. Учителя учили их на дому после уроков. Дети писали на обрывках газет, наглядных пособий не было. Но стране нужны были грамотные люди. Учителя днем учили детей, а вечером ходили по домам и учили старших. В середине 1943 года в селе Маслейское открылся детский дом, где жили и учились дети, потерявшие родителей во время войны.

В июле – августе 1941 года учителя района, прервав отпуск, работали вместе с учащимися на колхозных полях и огородах.

Районные отделы народного образования в военные годы возглавляли педагоги – женщины: А.К.Васильева (Кирово), З.Ф.Чурсина (Мишкино). В райцентрах во многих сельских школах тогда работали директорами и педагогами опытные учителя из числа эвакуированных из западных областей, Москвы и Ленинграда. После их реэвакуации в 1944 году в ряд начальных школ пришли 17 – летние выпускники Мишкинской и Кировской средних школ, одновременно окончившие вечерние педагогические курсы. Ни одна школа не была закрыта. В сентябре 1941 года была открыта Совхозная начальная школа, спустя 10 лет преобразованная в Совхозную 7 – летнюю школу. Ныне – это Первомайская основная школа.

В 1944 году возобновили работы заочные отделения педучилищ, учительских и педагогических институтов. Приступили к заочной учебе многие директора, завучи и учителя школ Мишкинского и Кировского районов.

2.2 Культурное развитие

Начиная с 1936 года свое развитие получают библиотеки нашего района. Из изб-читален они постепенно превращаются в массовые библиотеки, растет их книжный фонд. В связи с отсутствием во многих селах стационарных библиотек большое развитие в 40-х годах получают библиотеки-передвижки, пункты выдачи.

Клубы и Дома культуры становятся центрами воспитательной работы, любимым местом отдыха трудящихся, особенно молодежи. Зримо возрастает роль в этой работе культпросветработника.

В условиях войны широкую воспитательную работу развернули избы – читальни, библиотеки и клубы на полевых станах и фермах. В центре её стояло разъяснение колхозникам и механизаторам сводок Совинформбюро, материалов о героической борьбе Красной Армии, о героизме советских людей в тылу. Проводились беседы о текущих событиях и задачах тружеников тыла, занятия по военно – санитарной подготовке.

Вся работа учреждений культуры была направлена на вовлечение трудящихся в активную хозяйственную деятельность, на усиление помощи фронту. Во время весеннего сева и уборочной страды учреждения культуры переносили свою работу непосредственно в поле.

Заключение

В заключение хочется подвести итоги исследования.

В годы тяжелейших военных испытаний учреждениями культуры и образования Южного Зауралья были достигнуты большие результаты в своей деятельности. Несмотря на трудности, культура активно развивалась. Учреждения культуры были неразрывно связаны с деятельностью всей страны. Без учреждений культуры было невозможно поддерживать тот высокий уровень культурной и духовной жизни в стране, который требовался для победы в войне. Исходя из этого, можно заключить, что роль учреждений культуры и образования Южного Зауралья в поддержании морального и патриотического духа населения была огромна и её трудно переоценить. Недостатки и недоработки, свойственные периодам потрясений и суровых испытаний не могут умалить вклад работников культуры в победу. Многие учреждения региона получили такой мощный толчок в развитии, что смогли войти в число лучших в стране. Несомненно, это было большим достижением, которое, наряду со всеми остальными, должно остаться в памяти последующих поколений.

Список литературы и источников

Источники.

- Государственный архив общественно-политической документации Курганской области(ГАОПД КО). Ф. 166. Оп. 2. Д.9. Л. 222.

- ГАОПДКО. Ф. 166. Оп. 2. Д. 317. Л. 183.

- ГАОПДКО. Ф. 166. Оп. 2.Д. 317.Л. 189.

- ГАОПДКО.Ф. 166. Оп. 2. Д. 319. Л.16

- ГАОПДКО. Ф. 166. Оп. 1. Д. 2. Л. 3

- ГАОПДКО. Ф.166 .Оп.1. Д. 267. Л. 44

Литература.

- Арефьева С. А. История земли Курганской. Часть 3 (с 1917 до 1998 гг.).- Курган : «Зауралье», 2001.

- Кайдаков П.Г., А.П.Сычёв. Страницы истории Мишкинского района Курганской области р.п.Мишкино. - Курган :«Парус-М», 2001.-196 с.

- Подливалов В. В. Подвиг и трагедия зауральцев в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 г.).- Шумиха : ОГУП «ШМРТ», 2010.-480 с.

- Сычёв А.В., Панасевич В.В. Малая родина – Мишкинский район очерки истории.- Курган :«Периодика» ,1998.- с. 104.

Причины убытия учащихся.

Финансирование образования Курганской области в годы войны.

Динамика развития системы общего образования в годы войны.

Динамика развития педагогических училищ.

Успеваемость в районных школах.

Сказка "Дятел, заяц и медведь"

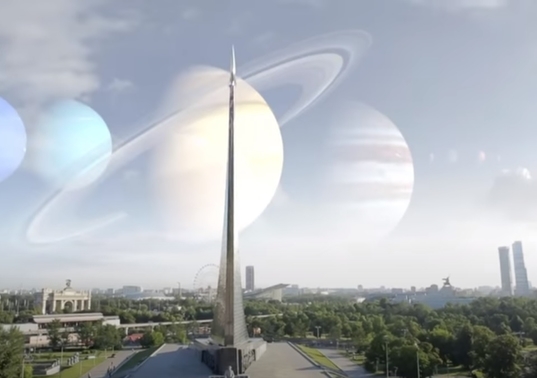

Как выглядело бы наше небо, если вместо Луны были планеты Солнечной Системы?

Два Мороза

Разлука

Колумбово яйцо