Почему мы так говорим?

Проектная работа по теме "Фразеологизмы"

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| 1.5 МБ |

Предварительный просмотр:

Подписи к слайдам:

Слайд 1

Почему мы так говорим? Выполнила ученица 7 класса Машкина КаринаСлайд 2

Водяные часы долго были единственным прибором для измерения времени. Время измерялось количеством воды, вытекающей из резервуара: время текло. Это буквально «течение» времени осталось в ряде наших выражений: «срок истек», «сколько воды утекло» и др. Время течет

Слайд 3

Выражение «плясать под чужую дудку» употребляется, когда кто-либо действует не по своей, а по чужой воле. Выражение это возникло из басни Эзопа ( VI в. до н.э.), в которой рассказывалось о рыбаке, пытавшемся подманить рыбку игрой на флейте. Но опыт оказался неудачным, и рыбаку пришлось закинуть сеть. Обращаясь к бившимся на песке рыбам, рыбак сказал: «пока я играл на флейте, вы не хотели плясать, а теперь заплясали». Плясать под чужую дудку

Слайд 4

Выражение «одна ласточка весны не делает» ведет начало также от басни Эзопа. В ней говорилось о расточительном юноше, который продал все, кроме плаща. Когда же он увидел возвратившуюся ласточку, что доказывало, по его мнению, наступление весны, то он продал и плащ. Но холода вернулись, и преждевременно прилетевшая ласточка замерзла, а лишенный плаща юноша горько сетовал на обман. Одна ласточка весны не делает

Слайд 5

Это выражение употребляется как символ богатства, изобилия. Пришло к нам из греческой мифологии. Коза, вскормившая своим молоком младенца Зевса, зацепившись за дерево, отломила рог. Его взяла нимфа, наполнила плодами и подала Зевсу; Зевс подарил рог воспитавшим его нимфам и обещал им, что все, что бы они ни пожелали, они получат в изобилии из этого рога. Рог изобилия

Слайд 6

«Расстроенные нервы», «натянутые нервы», «слабая струнка», «играть на нервах»… употреблений этих выражений объясняет происхождением слова «нерв». Ещё в глубокой древности люди играли на музыкальных инструментах. «Струна» по-латыни – « нервус ». Много позже врачи узнали о существовании в организме нервов, которые они нередко путали с сухожилиями. Нервы похожи на струны. Римляне их так и называли. А привычные выражения, связанные с музыкальными струнами, стали применяться и по отношению к нервам. Играть на нервах

Слайд 7

Когда-то сучили веревки, растянув их на большом стане по всему двору. Такой стан назывался просак . Попадешь в него, запутаешься в веревках, едва выберешься – тебе неудобно, другим смешно. Поэтому теперь говорят «попал впросак», когда человек попадает в неловкое положение. Попал впросак

Слайд 8

В первой половине прошлого века в Москве, на Остоженке, был дом с большим садом, простиравшимся до Москвы-реки . Популярный в то время врач Лодер в этом саду минеральными водами, главным образом от ожирения. В сад Лодера приезжали в собственных экипажах московские богачи. После приема минеральных вод их заставляли гулять по саду. Постоянный съезд богачей привлекал внимание любопытных, наблюдающих за необычным лечением. От заведения Лодера , «гонявшего» бездельников, и пощло выражение «гонять лодыря»- бездельничать. Гонять лодыря

Слайд 9

В древней Греции потерять оружие считалось огромным позором. Победитель должен вернуться только со щитом. Павшего в бою воина на щите уносили его товарищи. «На щите» поэтому стало означать гибель. «Со щитом или на щите?» - спрашивают иногда теперь, подразумевая: удачен или неудачен исход дела? Со щитом или на щите?

Слайд 10

В войнах прошлых веков, особенно при осаде крепостей, линии сражающихся иногда сближались на очень короткое расстояние. При этом для подхода к укреплениям противника широко применялось рытье траншей. Иногда делали подземный ход. Когда он был готов, в глубине закладывались бочки с порохом – и враг взлетал на воздух. Траншеи и ходы, которые называли сапой, надо было делать скрытно, тихо и бесшумно, незаметно вынося вырытую землю. Отсюда в нашей речи сохранилось выражение «тихой сапой»-тайно, скрытно сделать что-нибудь неприятное другому.От сапы происходит и слово «сапер»- солдат инженерных войск, которым поручалось рытье сап. Тихой сапой

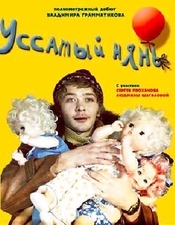

Усатый нянь

Барсучья кладовая. Александр Барков

Где спят снеговики?

Космический телескоп Хаббл изучает загадочную "тень летучей мыши"

Муравьиная кухня