Исследовательская работа: "Дорога Победы"

Исследовательский проект

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| 40.32 КБ |

Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №6 г.Азнакаево»

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

Исследовательская работа на тему:

«Дорога победы»

Выполнил: ученик 3 б класса

Гумеров Даниэль Алмазович

Руководитель: Зайнуллина

Лейсан Анфасовна, учитель

начальных классов

( сот.тел. 89178939853,

Е-mail: iejsan@mail.ru)

2020 год

ВВЕДЕНИЕ

Семьдесят восемь лет назад, 22 июня 1941 года, начался самый крупный и кровопролитный конфликт в истории человечества, унесший жизни миллионов людей. Это событие оставило неизгладимый след в истории нашего народа, однако, свойство человеческой памяти таково, что многие события постепенно стираются. Всё дальше в историю уходят события Великой Отечественной войны. После неё выросли новые поколения, которых не коснулись ужасы тех лет. Люди старшего поколения совершили беспримерный подвиг: в тяжёлых, кровопролитных боях отстояли свободу и независимость своей Родины, внесли решающий вклад в дело освобождения и спасения народов многих стран от фашистского порабощения, обеспечили мир на долгие годы. Этот подвиг нельзя позволить забыть!

Актуальность и значимость темы заключается в том, что современное поколение с каждым прожитым днём всё дальше отдаляется от тех исторических событий. Обращение к истории минувшей войны остаётся актуальным всегда, так как наш народ выдержал суровый экзамен на силу патриотического духа. На защиту Отчизны поднялись все, невзирая на пол, возраст и национальность. Когда в наш общий дом пришла огромная беда, советский народ не дрогнул, не согнулся - ни под ударами первых неудач, ни под тяжестью миллионов смертей, мук и страданий. Через огромные препятствия, а также вопреки законам природы, невзирая на природные условия наш народ смог одержать Победу.

Цель проекта заключается в изучении значения проложенной трассы в победе советского народа в Великой Отечественной войне, а также местности и рельефа трассы.

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:

- найти информацию о Дороге победы, выяснить причины закладывания трассы;

- изучить климат, рельеф и природу местности ;

- оценить роль трассы в Великой Отечественной войне.

Объект исследования: Дорога победы.

Предмет: местность: климат, рельеф и природа, на которой была проложена трасса.

Результаты исследований могут быть использованы при проведении

уроков истории, тематических классных часов и Уроков Мужества.

Во время Великой Отечественной войны на фронте определялась территория развития военных действий, проходимости дорог, погодно-климатических условий военных действий и их военная оценка, изучение природного и культурного ландшафта для маскировки.

В тылу ученые-географы проводили комплексный учет и анализ природных и экономических ресурсов, оценивали эти условия, делали научную разработку перспектив экономического развития тыловых территорий.

Ни одна военная операция не проходила без карт. Карта – это необходимый источник информации о местности, средство ориентации и управления войсками.

Топография важна и жизненно необходима для танковых войск, авиации, флота, но совершенно особую роль она играет в артиллерии. Отряды военных геодезистов, топографов и картографов трудились, чтобы обеспечить армию картами. Особо следует отметить героический труд топографов, оставшихся в блокадном Ленинграде, которые не прерывали работу ни на один день.

Для обеспечения операций на фронтах Великой Отечественной войны Гидрометеологическая служба была полностью включена в состав Вооруженных сил СССР, выполняя работы не только для военных нужд, но и обеспечивая все свои прежние обязанности.

Тяготы войны испытали на себе и ленинградские гидрометеорологи. С первых же часов 22 июня 1941 года прекратилась связь с метеостанциями западной части страны. Служба погоды была вынуждена перейти на работу с так называемой «обрезанной» синоптической картой. Служба погоды была вынуждена перейти на работу с так называемой „обрезанной" синоптической картой. Этот термин еще в Первую мировую войну закрепился за картами, на которых отсутствовали данные о погоде из Западной Европы. Ленинград находился на самом краю «обрезанной» синоптической карты: отсутствовали сводки о погоде из районов Финляндии, Скандинавии, Прибалтики. Считанные метеостанции функционировали лишь вблизи самого Ленинграда. К концу из 88 метеостанций осталось 33 станции.

На Ленинградском пятачке в период Блокады не прекращали свою работу следующие станции: Ленинград-город, Лисий Нос, Ленинград-порт, Невская устьевая и Ковалево. Трудной, опасной и ответственной была работа гидрологов, возглавлял которую Петр Львович Медрес. Любая речка, ручей, овраг, болото представляли собой естественные рубежи и преграды. От гидрологов требовались характеристики таких объектов, описания проходимости местности, расчеты нагрузок на лед и различные виды грунтов. По заданию руководства города гидрологи обследовали болота с целью добычи торфа — незаменимого вида топлива в годы Блокады.

Гидрометеослужба Ленинградского фронта и Ладожской военной флотилии обеспечили прокладку через Ладожское озеро «Дороги жизни», а позже и «Дороги победы».

Совместно с климатологами и агрометеорологами гидрологи определяли даты окончания весенней распутицы по многолетним данным о начале сельскохозяйственных работ. Гидрологи привлекались для расшифровки аэрофотоснимков, по которым определялись типы местности для предстоящих операций.

Одной из немногих успешных операций с привлечением специалистов считается прокладывание трассы, которая получила название Дорога победы.

Дорога победы — временная советская железнодорожная линия Поляны – Шлиссельбург, действовавшая с 5 февраля 1943 года по 10 марта 1944 года и служившая как более эффективная замена Дороги жизни для доставки грузов в блокированный Ленинград. В отличие от Дороги жизни, проходившей по Ладожскому озеру, Дорога победы пролегала по левому берегу Невы и по южному побережью Ладоги, проходя в некоторых участках в 3-4 километрах от немецких артиллерийских позиций, за что получила прозвище «коридор смерти». Сыграла важное стратегическое значение в обороне Ленинграда, в том числе и в полном снятии блокады. 12 января 1943 года войска Волховского и Ленинградского фронтов в ходе операции «Искра» перешли в наступление и 18 января объединились на левом берегу Невы, тем самым прорвав блокаду Ленинграда. Появилась возможность связать Ленинград с остальной страной - дорогой по суше, заменив ледово – паромную переправу. В результате в тот же день Государственный комитет обороны принимает решение: построить в образовавшемся узком участке суши железную дорогу.

Трасса должна была пройти по лесам, болотам и местам довоенных торфоразработок, которые считались совершенно непригодными для железнодорожного сообщения. Здесь не было автомобильных дорог для подвоза стройматериалов, людей и техники. Зато в избытке – неразорвавшиеся снаряды, бомбы, оставленные врагом минные поля.

По берегам Невы преобладают супесчаные на озёрно-ледниковых супесях, песках и суглинках среднеподзолистые в сочетании с торфяно-подзолисто-глеевыми и болотными торфяными почвами.

В Неве почти отсутствует водная растительность, лишь в некоторых местах у самого берега тянется узкая полоса водолюбивых растений.

Несколько веков назад вся территория Невской низменности была покрыта сосновыми и еловыми зеленомоховыми лесами. Затем в результате систематических пожаров и хозяйственной вырубки их площадь сильно сократилась. Большой ущерб был нанесён лесам в годы Великой Отечественной войны.

Строительство было поручено УВВР-2, которым руководил начальник Ленметростроя И. Г. Зубков, на выполнение задания было отведено всего 20 суток. Для ускорения работ удалось использовать заброшенную трассу узкоколейки, построенную в годы довоенных торфоразработок, но большая часть пути все равно шла по труднопроходимым болотистым местам.

Будущая трасса должна была проходить через болота и лесные массивы, а наиболее сложной задачей стало сооружение низководного моста длиной 1300 метров через Неву.

Какая же была природная местность, рельеф и климат на территории прокладываемой дороги?

Хотя и возможности строить с соблюдением норм мирного времени, разумеется, не было, но на помощь железнодорожникам пришла зима.

«Нам достался болотистый участок, грунта поблизости не было. Стали прокладывать дорогу от карьера к насыпи — вспоминал бывший командир 57-го железнодорожного батальона майор Ященко. — Снег по пояс, мороз, а под снегом вода хлюпает. Машинам не пройти. В ход пошли трофейные мешки. В них насыпали грунт в карьере и таскали на плечах к полотну. Возили землю и на санках. Даже какую-то немецкую коляску на резиновом ходу приспособили для перевозки грунта. Сделали насыпь, а она стала оседать в болото. Пришлось сначала по торфу делать слани, а уж потом сыпать землю. Дня не хватало, люди работали ночью».

«Пришлось укладывать путь, то есть шпалы и рельсы, прямо на снег. Хорошо промёрзшая болотистая почва- вот что было основанием пути, по которому должны были быть пущены поезда с тяжелыми паровозами», - вспоминал начальник службы пути Октябрьской железной дороги в годы войны Алексей Канин.

Но для того, чтобы пробить железнодорожный путь к Ленинграду, необходимо было форсировать Неву в районе только что освобожденного Шлиссельбурга. Здесь полноводная река вытекает из Ладожского озера, и у истока Невы водные массы разгоняются до двух метров в секунду, что само по себе делает строительство на воде в этом месте чрезвычайно сложной задачей.

Совсем недавно по толстому невскому льду прошли танки атакующих советских войск, но для движения провозов и вагонов нужен мост. Причем такой, чтобы выдержал весенний ледоход и мог эксплуатироваться в летнее время. И навести его нужно было всего за несколько дней, опять же, под снарядами и бомбами противника.

Решено было соорудить на вбитых в дно реки сваях низководный мост, без судопропускных пролетов. Причем, чтобы успешнее противостоять течению, нужно было выгнуть мост дугой по направлению к Ладоге, а также сделать подъем от правого берега к более высокому левому. Ширина Невы в выбранном месте стройки, у начала Староладожского канала, превышала 1 километр, глубина достигала 6,5 метров.

Строительство моста началось 24 января 1943 года, его строили и военные, и гражданские, среди последних были в основном женщины. О том, с какими сверхчеловеческими усилиями строился мост, рассказывается, в частности, в сборнике воспоминаний и документов «Был город-фронт, была блокада» (Ленинград, 1984 г.).

«У каждого вида работ есть свои нормы. У копровщиков, например, за один рабочий день полагается забивать 20 свай. Это норма мирного времени. Строя мост через Неву, копровщики забивали по 85 свай в сутки! Толовыми шашками саперы пробивали «окна» в ледовом панцире реки. Взрыв! — и «окно» готово. Тут же бойцы копровых команд тащат к нему 20-метровую сваю. На вбитые в дно сваи укладываются поперечины, на них — продольные брусья, и лишь на втором слое продольных брусьев укреплялись шпалы и рельсы».

Для возведения моста надо было забить 2650 свай, переработать 3 тысячи кубометров леса. За 12 суток, на протяжении которых работы не прекращались ни днем, ни ночью, мост длиной 1300 метров был построен. 2 февраля 1943 года по нему прошел первый поезд со стройматериалами.

Таким образом, железнодорожное сообщение между Ленинградом и остальной территорией СССР, не занятой фашистскими оккупантами, было восстановлено. По временному, крайне опасному полотну, по мосту, который изгибался зигзагами от течения и льдин, железнодорожные составы всё-таки могли двинуться в измученный город.

5 февраля 1943 года железнодорожная линия Шлиссельбург — Поляны, построенная раньше намеченного срока — всего за 17 суток, была сдана в строй. Её длина составляла 33 километра, на ней находилось 3 моста (через Неву, Назию и Чёрную) и 3 разъезда, а также устройства для электро- и водоснабжения.

В начале направление поездов на трассе чередовалось, и удавалось пропускать лишь 2—3 пары поездов в сутки. Для увеличения количества поездов, был применён караванный способ: в одну ночь все поезда шли в Ленинград, в следующую — в обратную сторону. Интервал между поездами был сокращён; за ночь в одну сторону удавалось пропускать 16—25 составов.

Железнодорожники внесли существенный вклад в эвакуацию населения Ленинграда, снабжение войск вооружением и продовольствием, поддержку жизни города. Среди награждённых медалью «За оборону Ленинграда» — 15 тысяч железнодорожников.

Деятельность органов Гидрометслужбы в Ленинграде в годы Великой Отечественной войны получила высокую оценку. Многие сотрудники были отмечены правительственными наградами. Всем вручены медали «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Участникам метеообеспечения ПВО и дороги жизни вручены памятные знаки.

Рассматривая деятельность ленинградских гидрометеорологов в годы Великой Отечественной войны, можно с уверенностью сказать, что они внесли весомый вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками.

Литература

- Е. Н. Боравская. Дорога победы // История железнодорожного транспорта России и Советского Союза. 1917—1945 гг. — СПб: «Иван Фёдоров», 1997. — Т. 2. — С. 350 — 356. — ISBN 5-85952-005-0

- Соловьев В. Сто историй о подземном городе

- Гусаров А.Ю. Памятники воинской славы Петербурга. — СПб, 2010. — ISBN 978-5-93437-363-5

Что такое музыка?

В Китае испытали "автобус будущего"

Убунту: я существую, потому что мы существуем

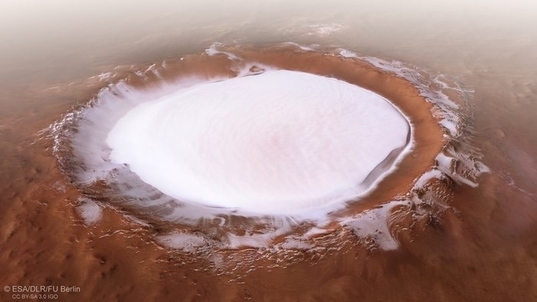

Фотографии кратера Королёва на Марсе

Денис-изобретатель (отрывок)