Главные вкладки

"СЕЛО, НАЗВАННОЕ В ЧЕСТЬ…МАВЗОЛЕЯ. ТОПОНИМЫ МОЕЙ РОДИНЫ" Презентация

Топонимика (от греч. τόπος (topos) — место и ὄνομα (ōnoma) — имя, название) — это наука, изучающая географические названия, их происхождение, развитие, современное состояние, написание и произношение. Топонимика является интегральной научной дисциплиной, которая находится на стыке трёх областей знаний: географии, истории и лингвистики.

Когда-то земли нынешнего Бобровского района входили в ордынские кочевья. На месте Мечётки около пятисот лет назад находилось оживленное поселение татар. В посёлке был мавзолей, где хоронили знатных татар. Потом посёлок запустел, постройки развалились. И остался стоять, как маяк в степи, только мавзолей. Археологи исследовали здесь остатки украшенных цветными изразцами мавзолеев, где татары хоронили свою знать. Люди, заселившие эти места после разгрома степняков, считали данные сооружения мечетями. Заблуждение нашло отражение в топонимике. Протекающая здесь река-приток Битюга стала именоваться Мечетью, а возникшее на её берегу село – Мечёткой.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| 137.5 КБ |

Предварительный просмотр:

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

«МЫ ГОРДОСТЬ РОДИНЫ»

Направление работы:

Лингвистика

Тема:

«Село, названное в честь … мавзолея. Топонимы моей родины»

Автор: Киселёва Дарья Александровна

Научный руководитель: Новикова Ольга Ивановна

Место выполнения работы: село Мечётка Бобровского района Воронежской области

2024

Оглавление

Введение……………………………………………………………………………………………… 3

Глава I. Теоретические аспекты топонимики…………………………………………………...4

1.1.Что такое топонимика?...................................................................................................................4

1.2. Типы топонимов………………………………………………………………………………….4

Глава II. История образования села Мечётка…………………………………………………...5

Глава III. Топонимы села Мечётка ………………………………………………………………6

3.1. Годонимы (названия улиц)………………………………………………………………………6

3.2. Гидронимы (названия водных объектов)……………………………………………………….8

3.3. Оронимы (названия форм рельефа)……………………………………………………………..9

3.4. Дримонимы (названия лесов)…………………………………………………………………...10

3.5. Вне классификации……………………………………………………………………………...10

Заключение…………………………………………………………………………………………..11

Список информантов……………………………………………………………………………….12

Литература и Интернет – источники……………………………………………………………..12

Приложения…………………………………………………………………………………………. 13

Введение

Живу я с детства в родном краю

Тебя я в сердце всегда храню.

Ты растревожила мне душу вновь,

Моя Мечётка, моя Мечётка,

Моя судьба, моя любовь.

В полях колосья, в разливе луг,

И знойным летом родной Битюг.

Лишь только кину взгляд, и в сердце вновь

Моя Мечётка, моя Мечётка,

Моя судьба, моя любовь.

И.С.Коротких

С чего начинается Родина?... на этот вопрос люди отвечают по-разному, но в одном едины: Родина – это страна, город, село, в котором они родились. Родина, Отечество, родной край…

Мы живем в небольшом селе, даже не отмеченном на карте маленькой точкой, но для нас это самое дорогое место: ведь это наша родина. Наше село Мечётка находится в Бобровском районе Воронежской области.

Эпиграфом к исследовательской работе я взяла слова песни нашего местного поэта и композитора Коротких Ивана Сергеевича.

Любовь к Родине начинается с бережного отношения к родителям, соседям, улицам собственного города или села, то есть к малой родине. Об этом размышляет академик Д.С.Лихачёв: «Если человек не любит, хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, дедушек и бабушек, не ценит память о них, будь это посаженный предками сад или старые вещи, которые они ценили и любили, которые связаны с событиями в семье, семейные реликвии, значит, он не любит их. Если человек не любит старые дома, улицы, с которыми связаны воспоминания детства, значит, нет у него любви к родному городу. Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к своей стране».

Актуальность темы обусловлена тем, что нужно приобщать своих сверстников к изучению собственных наименований, географических названий родного края, воспитывать в себе чувство гордости за свою малую родину

Любое географическое название является памятником культуры народа. Уходят века, люди, события, но остается память, в том числе и в топонимических названиях той или иной местности.

Цель работы: изучение топонимических названий села Мечётка и их классификация.

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи:

1.Познакомиться с теоретическими основами топонимики;

2.Углубить знания об истории нашего села;

3.Выявить происхождение, значение местных топонимов.

Объект исследования: топонимы села Мечётка и его окрестностей.

Предмет исследования: происхождение топонимических названий села Мечётка.

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, сравнение, обобщение) и эмпирические (опрос, беседа).

Практическая значимость: материалы данного исследования могут быть использованы при изучении истории нашего села на уроках географии, истории, окружающего мира, русского языка и литературы, на часах воспитания и во внеурочной деятельности.

Новизна нашей работы заключается в том, что данную проблему в рамках нашей школы еще никто не исследовал, и никаких выводов в этой области сформулировано до нас не было.

Глава 1. Теоретические аспекты топонимики.

1.1.Что такое топонимика?

Топонимика (от греч. τόπος (topos) — место и ὄνομα (ōnoma) — имя, название) — это наука, изучающая географические названия, их происхождение, развитие, современное состояние, написание и произношение. Топонимика является интегральной научной дисциплиной, которая находится на стыке трёх областей знаний: географии, истории и лингвистики.

Топонимика тесно связана с географией: изучать названия объектов можно лишь тогда, когда ясно представляешь себе их место расположения. Несомненна связь топонимики и с историей: народы уходят, переселяются, но данные ими названия гор, рек, озер остаются в памяти тех народов, которые пришли им на смену, во многих географических названиях сохраняются воспоминания об исторических событиях.

Лингвистическое краеведение – это направление современного языкознания, которое занимается «сбором и изучением местного языкового материала», каковым в данном случае являются топонимические названия нашей местности.

1.2. Типы топонимов.

Среди топонимов выделяются различные классы:

- хоронимы — названия любых территорий, областей, районов;

- астионимы — названия городов;

- урбонимы — названия внутригородских объектов;

- годонимы — названия улиц;

- агоронимы — названия площадей;

- дромонимы — названия путей сообщения;

- гидронимы — географические названия водных объектов, в том числе:

- пелагонимы — названия морей;

- лимнонимы — названия озёр;

- потамонимы — названия рек;

- гелонимы — названия болот, заболоченных мест;

- оронимы - названия форм рельефа (гор, хребтов, вершин,

холмов, оврагов…);

- ойконимы — названия населённых мест;

- геонимы — названия дорог, проездов и т. п.

- дримонимы - класс топонимов, включает названия лесов, рощ, парков и их частей;.

Отдельную группу составляют микротопонимы - названия небольших объектов (угодий, урочищ, сенокосов, выгонов, топей, лесосек, гарей, пастбищ, колодцев, ключей, омутов, порогов и т. д. обычно известные лишь ограниченному кругу людей, проживающих в определённом районе).

Глава II. История образования села Мечётка.

Село, названное в честь ...мавзолея. Татарский след.

Мечётка — село Бобровского района Воронежской области. Когда-то земли нынешнего Бобровского района входили в ордынские кочевья. На месте Мечётки около пятисот лет назад находилось оживленное поселение татар. Оседлые татары жили в глинобитных домах, в летнее время рядом табором располагались кочевники, раскидывая свои юрты. Сюда сгонялись на продажу кони и скот, свозились разные товары. Видело это поселение и русских пленников, захваченных татарами и угоняемых на юг для продажи в рабство. В посёлке был мавзолей, где хоронили знатных татар. Потом посёлок запустел, постройки развалились. И остался стоять, как маяк в степи, только мавзолей. Русские люди принимали его за молитвенный дом мусульман — мечеть. По этому строению они назвали Мечетью небольшую речку, вливающуюся в Битюг с восточной стороны. Описание мечети оставил Иван Жолобов, который в 1685 году обследовал долину Битюга и видел это строение. Он писал: «С левой стороны, с Ногайской степи пришла и впала в Бетюк речка Мечеть, а лесов по ней нет. А вверху той речки на левой стороне стоит татарская мечеть каменная». Далее Жолобов писал, что мечеть в вышину была 4 сажени, а в длину 10 сажен. Своды сверху были развалившимися. Археологи исследовали здесь остатки украшенных цветными изразцами мавзолеев, где татары хоронили свою знать. Люди, заселившие эти места после разгрома степняков, считали данные сооружения мечетями. Заблуждение нашло отражение в топонимике. Протекающая здесь река-приток Битюга стала именоваться Мечетью, а возникшее на ее берегу село – Мечёткой.

В 1686 году на реке Битюг начали селиться первые жители будущего поселения, которых позже прозвали однодворцами. Позже сюда по приказу Петра I от 1699 года в Мечётку переселились дворцовые крестьяне из северных уездов России. В 1746 г. в Мечётке было 130 дворов. К началу XX столетия их насчитывалось более 700. Кроме того, здесь имелись торговые лавки, пасеки, мельница, земская школа и каменный храм Вознесения Господня («Белая церковь») с приделами Покрова Божией матери (правый) и св.Николая (левый), возведенный силами прихожан еще в 1780-е годы. До наших дней не сохранилась. В 1912-м была построена еще одна церковь – Сретенская с приделами в честь святителей Митрофана Воронежского и Николая Чудотворца. В народе ее прозвали «Красной» – по цвету кирпича. При советской власти здесь разместился клуб, а Вознесенский храм был и вовсе разрушен. Впоследствии на его месте появилась контора колхоза, получившего название «Заветы Ильича». Спустя десятилетия, в 1990-е годы Сретенский храм был возвращен Воронежской епархии. В нем начались восстановительные работы и возобновились богослужения, а в 1994 году храм признан памятником архитектуры. Сегодня известен как Сретенский храм (Церковь Сретения Господня). В наше время это один из самых красивых памятников архитектуры в области. В селе существовала семилетняя школа.

В годы Великой Отечественной войны линия фронта находилась в нескольких километрах от Мечётки. Часть населения была эвакуирована в другие сёла Воронежской области.

Священник-краевед.

С Мечеткой связана биография священнослужителя и исследователя церковной старины Иоанна Ферронского.

Будущий ученый родился в 1874 году в слободе Владимировка Острогожского уезда. Юный Иоанн блестяще окончил семинарию и поступил в Московскую духовную академию. Правда, в последней он пробыл всего три месяца, оставив столицу по болезни. Позже Ферронский получил назначение в Землянский уезд, где нес служение в храме и преподавал в школе. Кроме того, он активно участвовал в сборе данных для первой Всероссийской летописи населения, за что был награжден бронзовой медалью.

С 1899 по 1910 год отец Иоанн – священник Покровской церкви села Данково (современный Каширский район). В этот период он создал летопись местного храма, которая до сих пор считается ценным источником по истории края.

Затем батюшка трудился в Землянске, а революцию встретил в Мечетке. Новая власть неоднократно подвергала его арестам якобы за «реакционную пропаганду». В 1926-м священник был сослан на север, а по истечении трехлетнего срока направлен в город Пугачев (ныне Саратовская область). Тревоги и лишения подорвали его здоровье. В 1931-м отец Иоанн ушел из жизни.

Глава III. Топонимы села Мечётка.

При выяснении происхождения топонимов и микротопонимов села Мечётка я встретилась с определенными трудностями. Материалы, связанные с этой темой очень разбросаны. Можно сказать, что топонимика моей малой родины не исследовалась. В исследовательской работе мы классифицировали топонимические названия нашей местности и собрали сведения об их происхождении. «Названия - это народное поэтическое оформление страны. Они говорят о характере народа, его истории, его склонностях и особенностях быта». (Константин Паустовский). К началу ХVIII века Мечётка была уже крупным селом, разделённым рекой Мечеть на две части: Мечётка – 1(Нефёдьевка) и Мечётка – 2 (Ветошниково).

3.1. Годонимы села Мечётки (названия улиц)

В настоящее время улицы городов и сел получают названия, в основном, по четырем принципам: по именам (фамилиям) выдающихся людей, по объектам, расположенным на улице или поблизости от нее, по внешним особенностям и по историческому прошлому.

Современное название улицы, переулка, проулка | Устаревшее название улицы | Значение |

Улица | Порядок | Место проживания |

Гвардейская | Бозлов порядок | Проживали семьи Бозловых (Бозёл – кличка главы семьи) |

Западный | Лашин куст | По фамилии Лашиных. На повороте к реке растёт кустарник. |

Знаменская | Нижняя Криуша | Извилистая улица |

Кирова | Киров | Колхоз им.Кирова |

Комсомольская | Комарёвка | Нашествие комаров |

Красное Утро | Бабкин, Красная Армия | Колхоз «Красная Армия» |

Крупской | Оторвановка | Оторвано от села |

Ленинская | Село | Центр поселения |

Ломоносова | Киров | Колхоз им.Кирова |

Луговая | Песковатка | Песчаная почва |

Матросова | Сахалин | Во время половодья, рекой Буравль отрезано от села |

Мира | Бельков порядок | Проживали семьи Бельковых |

Молодёжная | Комарёвка | Нашествие комаров |

Набережная | Питер | Противоположная сторона улицы – река Битюг |

Новая | - | Появилась в 90-е годы ХХ века. |

Октябрьская | Кошевка | Уменьшительное от кошева - широкие и глубокие сани с высоким задком, обитые кошмой, рогожами. |

Парковая | Брысин порядок; Голубчик | По прозвищу человека |

Партизанская | Господчина,Заря | Господская земля. Колхоз «Заря» |

Первомайский | Куток | От «закуток» |

Песчаная | Пятидворка | От «пять дворов», малое количество дворов |

Плехановская | Господчина, Заря | Господская земля. Колхоз «Заря» |

Полевая | Русин порядок | Проживали семьи Русиных |

Почтовая | Село | Центр поселения |

Прибитюжная | Гнидовка | Многодетные семьи. Детей, как гнид на голове. |

Приозёрная | Около Поганого озера | Рядом с озером. |

Степана Разина | Криуша | Улица петляет, кривая |

Тельмана | Двистилёв порядок или Талемановка | Проживала семья Двистилёвых или позже по названию улицы |

Фрунзе | Правда | Колхоз «Правда» |

Чайковского | Господчина, Заря | Господская земля. Колхоз «Заря» |

Школьная | Село | Центр поселения |

Минин проулок | Ул. Партизанская, поворот на луг в первой половине улицы. | По фамилии рядом жившей семьи. |

Панов проулок | Ул.Партизанская, поворот на луг во второй половине улицы. | Паны - господа |

3.2. Гидронимы села Мечётка.

Название | Расположение | Значение |

Река Битюг | Левый приток Дона | 1)Легенда о мурзе Бетеке, неудачно сватавшемся за красавицу Усмань. 2)В переводе с татарского означает «вшивая» (если представить реку, богатую рыбой, когда та охотится, показывая свои плавники над водой, то возникает ощущение «шевелящийся» живой реки). |

Затон | Ул.Прибитюжная (Гнидовка) | Длинный, глубоко врезавшийся в берег залив с почти стоячей, плохо проточной водой |

Река Мечеть | Приток Битюга с восточной стороны | Люди, заселившие эти места после разгрома степняков, считали данные сооружения - мавзолеи мечетями, поэтому так назвали и реку. |

Река Сухой Буравль | Западная сторона села. Левый приток реки Битюг. | Сухое русло. Разлив весной. 1)м. буравль вор. стальная полутрубка, желобокъ… 2)От слова «бурлить», перетекать с шумом, водоворотами. |

Озеро Красное (Поганое) | Ул.Ленинская, ул.Приозёрная | Вода красно-бурого цвета. Запах из-за стоячей воды |

Озеро Лебяжье | На лугу в пойме реки Битюг (левая сторона). | Гнездятся лебеди. |

3.3. Оронимы села Мечётка.

Название | Расположение | Значение |

Липовская гора | Калачское нагорье с меловыми пещерами. Правобережье Битюга. | По названию села Липовка, расположенного наверху горы. |

Овраг Кутеповский | Северо-западная сторона села. | По фамилии Кутеповы. |

Овраг Нижне - Кисляйский | Южная сторона села. | По направлению от Мечётки до Нижнего Кисляя Бутурлиновского района |

Пещера | В 4 км к югу от села Мечётка, на правом берегу Битюга, расположены меловые пещеры Придонья. | Пещерный комплекс, который пользуется популярностью у туристов. |

Бабкин курган | Левобережье Битюга рядом с сосновым бором. | Курган с каменной «бабой» наверху. В 1854 году каменную бабу извлекли из кургана и отправили в Воронежский краеведческий музей. |

О половецких каменных изваяниях на территории Бобровского уезда.

Половцы пришли из Азии, оттеснив более слабых предшественников и к середине XI в. заняли огромную территорию. Центром их проживания стало Приазовье (легендарное Лукоморье). С 1071г. начинаются их беспрепятственные набеги на русские княжества. Чтобы защититься от внезапных набегов половцев, русские по свидетельству западного миссионера Брунона Кверфуртского окружили южную часть своих владений валом и частоколом, еще во времена Владимира Святого, создав нечто вроде военной линии. Северная часть Воронежского края в это период принадлежала Рязанскому княжеству, а Среднее Подонье, в том числе и Прибитюжье были слабо заселены и находились во власти половцев. В XII в. русские князья старались перенести тяжесть военных действий в половецкую степь. В итоге многочисленных походов русских князей половцы были приведены к покорности и вошли в состав Руси на началах автономии и, будучи некрещеными, стали называться «свои поганые» (от латинского paganus «язычник»). В противоположность им половцы, жившие за Доном на Волге и Кубани, именовались «дикими». Половцы оставили в нашем крае свои памятники - каменных «баб». Каменные изваяния половцы ставили на высоких курганах, насыпанных задолго до их прихода (в эпоху бронзы или в раннем железном веке). Они превращали курганы в святилища, где совершали жертвоприношения животных, а иногда и людей. Каменные статуи являются ярким свидетельством существования культа предков в религии половцев. Вероятно, с этим значением и связано русское название статуй «баба», от тюркского слова «вава» (предок).

Одну из них нашли у городища (Бабкин курган) близ с. Мечетка Бобровского района. В XIX в. она еще стояла у церкви в с. Мечетка. И сейчас подобную "бабу" можно увидеть в Воронежском областном краеведческом музее.

3.4. Дримонимы села Мечётка.

Название | Расположение | Значение |

Сахалинский лес | Левобережье Битюга, рядом с ул. Матросова. | Рядом с Сахалином, т.е. ул. Матросова. |

Песковатский лес | На песчаных почвах за ул.Луговой. | За Песковаткой, т.е. ул.Луговой. |

Олёх | Произрастающий в основном по руслу реки Сухой Буравль. | Ольховый лес |

Берёзов | Восточная сторона Села Мечётка, за ул.Партизанской | Защитная полоса из берёзы между двух полей. |

3.5. Вне классификации.

Название | Расположение | Значение |

Бельков мост | Между сёлами Мечётка и Павловка, через реку Сухой Буравль. | По фамилии зажиточной семьи Бельковых, проживавших рядом. |

Большой мост | Через реку Мечеть в районе Красной церкви. | По размеру. |

Красная церковь (1912 г.), во имя святого Митрофана Воронежского, памятник архитектуры с 1994 г., Сретения Господня | Ул.Фрунзе | По цвету кирпича |

Белая церковь (1788 г.), в честь Вознесения Господня | Сельский парк в центре села на ул.Ленинской | По цвету камня. Не сохранилась. |

Заключение.

Топонимы – это названия мест, которые имеют свою историю и значение. Они играют важную роль в изучении истории и культуры, а также помогают нам ориентироваться в пространстве. Топонимы могут меняться со временем, отражая изменения в обществе и политике. Однако, существуют и споры вокруг некоторых топонимов, связанные с их историческим значением и современными политическими и социальными контекстами. Важно уважать и сохранять топонимы, чтобы сохранить историческую память и культурное наследие. Ведь они не только называют предмет, но дают большую информацию, накопленную нашими предками. Топонимы, значения которых мы понимаем, делают нас обладателями громадной библиотеки нашей памяти, а значит, обогащают нас культурно, духовно. Как бы мы узнали о событиях дней минувших, если бы не сохранились названия того, что давно кануло в Лету, реку забвения?

Всему название дано – и зверю, и предмету

Вещей вокруг полным-полно, а безымянных нету…

Язык – и стар, и вечно нов!

И это так прекрасно -

В огромном море – море слов

Купаться ежечастно!

А.Шибаев

Список информантов

- Шабанова А.В. 1947 г.

- Болгова А.В. 1950 г.

- Белькова Н.И. 1939 г.

- Зотова Р.С. 1948 г.

- Тогушова Л.Г.1949 г.

- Новикова Т.И. 1936 г.

- Суворина Т.С. 1933 г.

Литература и Интернет - источники

1. Даль В.И.. Толковый словарь живого великорусского языка.- М.: Цитадель, 1998

2.Смолицкая Г.П. Занимательная топонимика: Кн. Для учащихся ст. классов.- М.:Просвещение,1990

3. Суперанская А.В. Что такое топонимика? М.: Наука,1985

4. В.В.Волина. Откуда пришли слова: Занимательный этимологический словарь. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1996. – 272 с.: ил.

5. Краеведческий музей МКОУ Мечётская СОШ.

6. Капустина Н.И., Кригер Л.В., Степанова Е.Д., Соколов А.Ю. Сказ о земле Бобровской /ООО «Пресса ИПФ». – Воронеж, 2009. – 288 с.

7. Интернет-ресурсы:

https://infovoronezh.ru/News/Selo-nazvannoe-v-chest-mavzoleya-48136.html

https://ok.ru/video/3265228703147

https://m.ok.ru/bobrovregionalmuseum/topic/151648842974478?__dp=y

https://museum-vrn.ru/vystavki_i_meropriyatiya/virtualnaya-vystavka-chto-nasha-step-bez-bab-0/

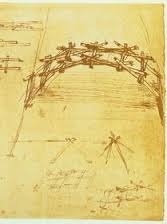

По морям вокруг Земли

Мост Леонардо

Тупое - острое

Воздух - музыкант

Филимоновская игрушка